Définition de l’appareil digestif du chat

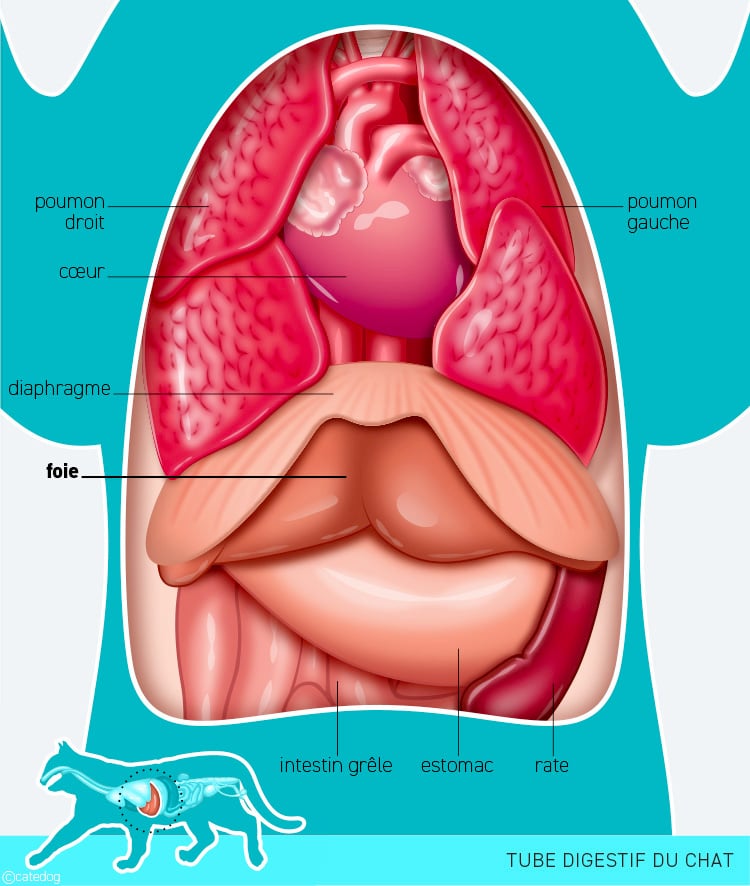

L’appareil digestif, ou système digestif du chat, est constitué d’un ensemble d’organes creux formant le tube digestif et impliqués dans la transformation des aliments, en vue d’assurer l’apport en nutriments à l’organisme, indispensables à son bon fonctionnement.

Le tube digestif est tapissé d’une muqueuse renfermant de petites glandes qui produisent des sucs permettant la digestion.

L’appareil digestif comprend aussi d’autres organes, parmi eux :

• Le foie qui assure une fonction d’épuration, une fonction de synthèse et une fonction de stockage.

• La rate qui joue un rôle dans l’immunité et dans le renouvellement des cellules sanguines.

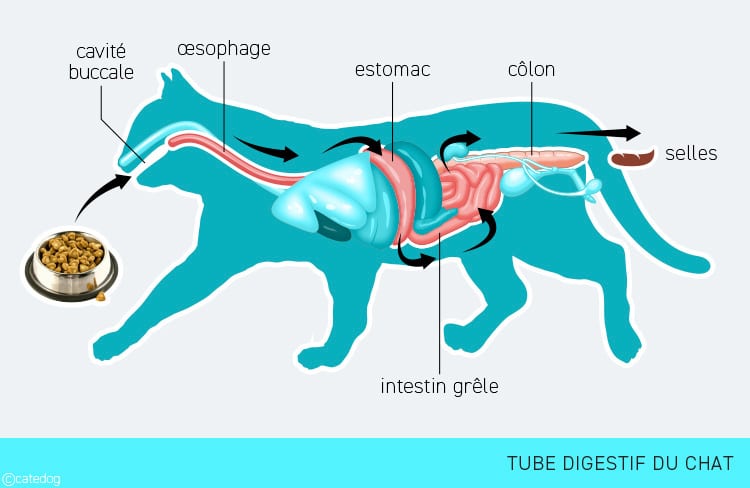

Anatomie du tube digestif du chat

Le tube digestif est composé de :

• La cavité buccale : appelée également bouche, elle est le point de départ du tube digestif. Les aliments sont mastiqués à l’aide des dents puis débute la digestion : les glandes salivaires produisent de la salive qui se mélange avec les aliments et facilite leur passage dans l’œsophage (par l’intermédiaire du pharynx) en les enduisant d’un lubrifiant.

• L’œsophage : est une portion du tube digestif, en forme de tube, chargée de transporter les aliments de la bouche à l’estomac.

• L’estomac : assure le malaxage des aliments.

• L’intestin grêle : est un organe en forme de tube, situé entre l’estomac et le côlon, qui a pour fonction de poursuivre la digestion et d’absorber les nutriments.

• Le côlon : également appelé gros intestin, fait suite à l’intestin grêle et forme la dernière partie du tube digestif, avant l’anus.

• Le rectum et l’anus : permettent de retenir et de réguler le passage des matières fécales vers l’extérieur.

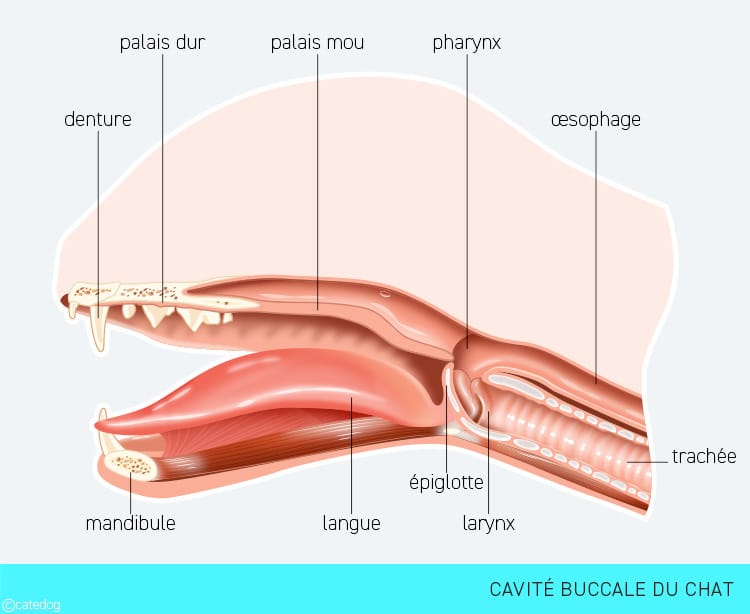

Anatomie de la cavité buccale du chat

La cavité buccale est composée de :

• La denture : elle comprend l’ensemble des dents du chat.

• L’épiglotte : est une languette cartilagineuse triangulaire située derrière la langue qui obstrue le larynx lors de la déglutition (quand le chat avale).

• La langue : est l’organe gustatif hébergeant les bourgeons du goût inclus dans les papilles* de la muqueuse linguale*. Ces papilles procurent à la langue sa texture rugueuse. Chez le chat, les papilles sont orientées vers l’arrière, permettant à celui-ci de laper l’eau plus facilement et de faire sa toilette.

• Le larynx : et l’organe de la voix, constitué de différents cartilages.

• La mandibule : désigne la mâchoire inférieure. Elle s’articule avec le crâne au niveau de l’articulation mandibulaire et porte les dents inférieures, en opposition aux dents de la mâchoire supérieure.

• Le palais dur : encore appelé voûte palatine, c’est le plafond osseux situé à l’avant de la cavité buccale du chat. Il est recouvert d’une muqueuse épaisse comportant des reliefs en forme de crêtes qui facilitent le mouvement des aliments vers le pharynx.

• Le palais mou : encore appelé voile du palais, il est nommé ainsi car il n’est pas osseux mais musculo-membraneux. Il prolonge le palais dur.

• Le pharynx : encore appelé arrière bouche, il s’agit d’un canal en forme d’entonnoir situé entre la bouche et l’œsophage, au carrefour des voies digestives et respiratoires. Il communique avec le nez et les oreilles du chat.

* Papille : petite éminence charnue, possédant une fonction sensorielle.

* Linguale : adjectif afferant à la langue.

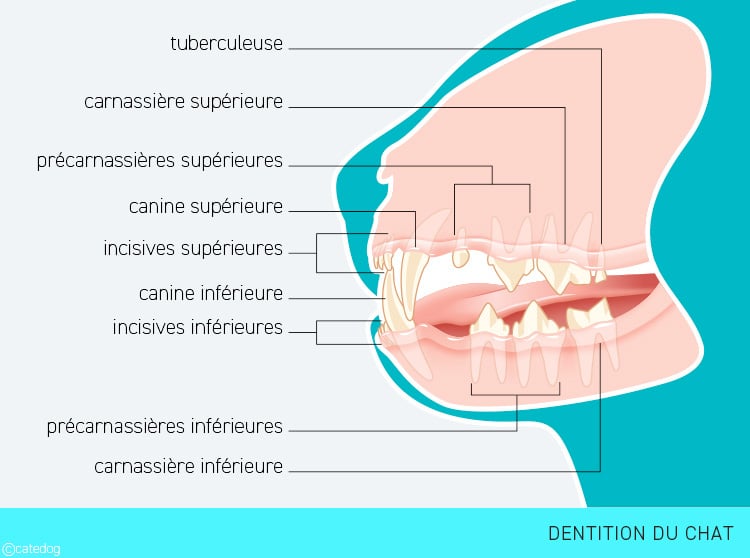

Anatomie des dents du chat

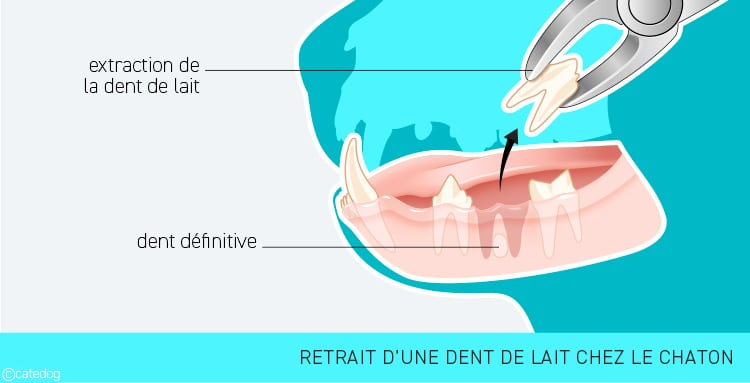

La denture déciduale du chaton

La denture déciduale est le terme employé pour parler des dents provisoires chez le chaton remplacées ultérieurement par les dents définitives. Les dents déciduales correspondent aux dents de lait.

Comme chez l’humain, la denture du chat se met en place en différentes étapes. Le chaton naît sans dent puis progressivement les dents de lait apparaissent.

A l’âge de 3 mois environ, le chaton possède sa première denture, pour présenter 26 dents déciduales avant 4 mois : 12 incisives, 4 canines et 10 prémolaires (dont 6 à la mâchoire supérieure et 4 à la mâchoire inférieure).

Les dents de lait vont progressivement tomber et être remplacées par les dents définitives, de sorte qu’à 6 mois environ, la “bouche définitive est achevée”.

Lorsque les dents de lait ne tombent pas spontanément, ce qui est fréquent chez certains chats, il est impératif de les retirer car elles créent un obstacle à la croissance des dents définitives générant tartre et infection. Une intervention chirurgicale (avulsion dentaire) est alors pratiquée par le vétérinaire afin d’extraire les dents.

La denture définitive du chat

Les dents du chat adulte sont plus épaisses et plus solides.

Le chat adulte présente 30 dents permanentes (soit 4 molaires supplémentaires par rapport au chaton) réparties sur deux mâchoires :

16 dents pour la mâchoire supérieure : 6 incisives, 2 canines, 6 prémolaires (4 précarnassières et 2 carnassières) et 2 molaires (2 tuberculeuses).

14 dents pour la mâchoire inférieure : 6 incisives, 2 canines, 4 prémolaires (4 précarnassières) et 2 molaires (2 carnassières).

• Les incisives : elles possèdent une seule racine et ont pour fonction de couper et rogner. Il existe 3 incisives par demi-mâchoire appelées respectivement du centre vers la périphérie : pince, mitoyenne et coin. Leur forme présente l’aspect d’une fleur de lys.

• Les canines : encore appelées crocs, ce sont les plus fortes et les plus grandes des dents à une seule racine. Elles ont pour fonction de tenir et déchirer.

• Les précarnassières : il s’agit des prémolaires situées avant les carnassières. Leur taille augmente jusqu’à la carnassière. Elles possèdent de une à trois racines et ont pour fonction de couper, tenir et déchirer.

• Les carnassières : les carnassières inférieures constituent les premières molaires tandis que les carnassières supérieures sont considérées comme les quatrièmes prémolaires. Chez le chat, comme chez le chien, les carnassières sont les dents sécodontes* les plus grosses. Elles possèdent de une à trois racines et ont pour fonction de broyer.

• Les tuberculeuses : il s’agit des molaires situées après les carnassières. Elles sont plus petites, aplaties et en forme de mamelon. Chez le chat, il n’en existe qu’à la mâchoire supérieure (2 en tout).

* Sécodonte : terme employé chez les carnivores pour exprimer le caractère tranchant des dents, en particulier les molaires et prémolaires.

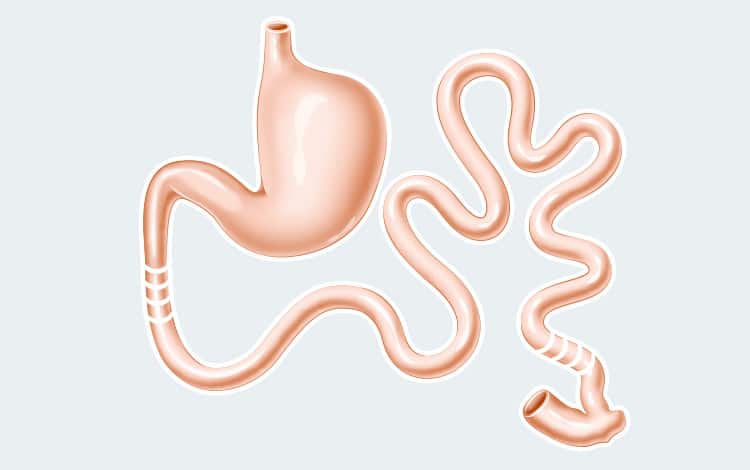

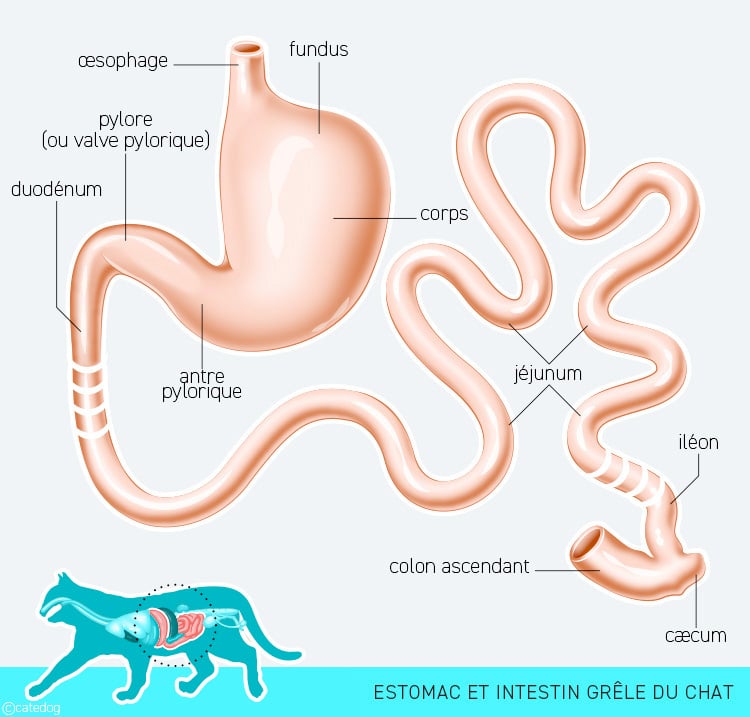

Anatomie de l’estomac et de l’intestin grêle du chat

L’estomac du chat

L’estomac est un organe creux en forme de sac, situé entre l’œsophage et le duodénum de l’intestin grêle. Il participe à la digestion des aliments par l’intermédiaire des sucs gastriques.

L’estomac est constitué de différentes parties :

• Le cardia : fait suite à l’œsophage, est l’orifice par lequel les aliments arrivent dans l’estomac du chat.

• Le fundus : est la partie haute de l’estomac, encore appelée grosse tubérosité, chargée de stocker temporairement les aliments.

• Le corps : est la partie principale de l’estomac dans laquelle les aliments sont décomposés.

• L’antre pylorique : se situe dans la partie basse de l’estomac et stocke les aliments décomposés avant leur passage dans l’intestin grêle.

• Le polype : aussi nommé valve pylorique, établit la jonction avec l’intestin grêle. Il est en forme d’entonnoir et contrôle la vidange des aliments décomposés par le duodénum.

L’estomac possède trois fonctions essentielles :

• Un rôle de réceptacle permettant de stocker provisoirement les aliments et de les mélanger.

• Un rôle de pré-digestion des protéines alimentaires grâce au suc gastrique.

• Un rôle de vidange des aliments vers l’intestin grêle avec un débit contrôlé favorisant les processus de digestion et d’absorption.

L’intestin grêle du chat

L’intestin grêle est un organe creux, en forme de tube, situé entre l’estomac et le côlon (ou gros intestin).

L’intestin grêle est constitué de différentes parties :

• Le duodénum : est la première portion de l’intestin grêle.

• Le jéjunum : est la portion de l’intestin grêle située entre le duodénum et l’iléon.

• L’iléon : est la dernière portion de l’intestin grêle.

L’intestin grêle a pour fonction de :

• Poursuivre la digestion des aliments grâce au suc intestinal qu’il sécrète.

• Absorber les nutriments issus de la digestion.

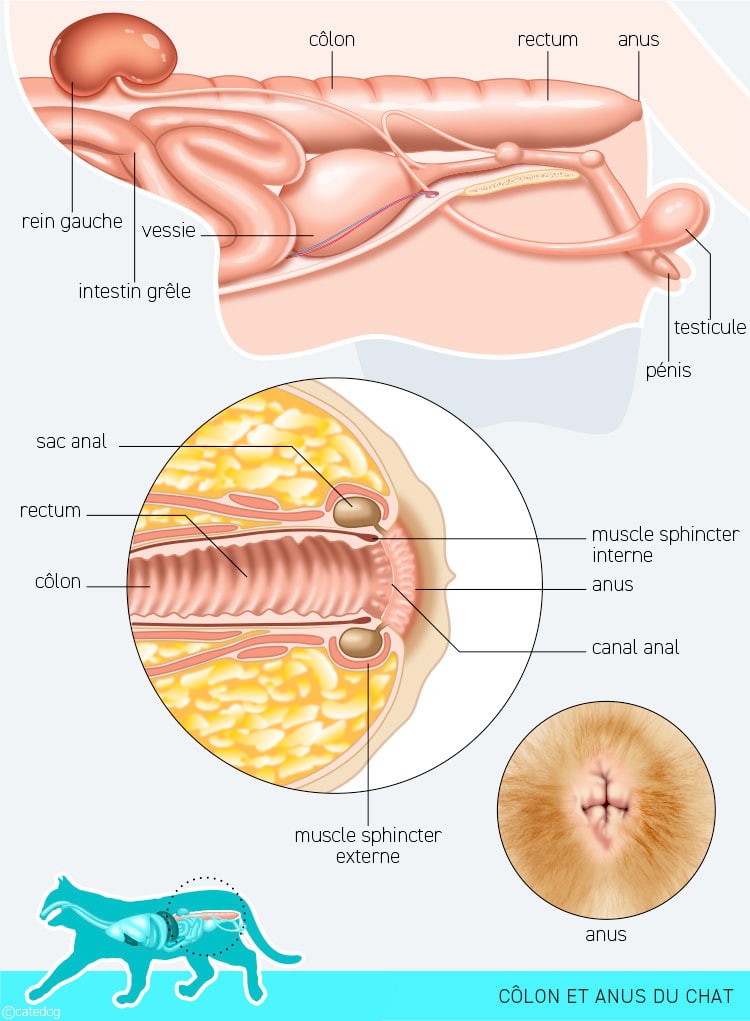

Anatomie du côlon et de l’anus du chat

Le côlon du chat

Le côlon, également appelé gros intestin, fait suite à l’intestin grêle et forme la dernière partie du tube digestif, avant l’anus.

Le côlon est constitué de différentes parties :

• Le cæcum : est en forme de sac et correspond à la première partie du gros intestin. Il relie le côlon à l’intestin grêle.

• Le côlon ascendant : aussi appelé côlon droit, est le segment le plus volumineux du côlon. Il débute par le cæcum et se prolonge jusqu’au côlon transverse.

• Le côlon transverse : relie le côlon ascendant au côlon descendant.

• Le côlon descendant : aussi nommé côlon gauche, part du côlon transverse et se prolonge jusqu’au côlon sigmoïde.

• Le côlon sigmoïde : est le dernier segment du côlon et relie ce dernier au rectum.

• Le rectum : est la dernière partie du côlon avant l’anus. C’est un tube musculaire reliant le gros intestin au canal anal dont la fonction est de collecter les selles avant la défécation.

L’anus du chat

L’anus est l’orifice terminal du tube digestif, faisant suite au côlon et au rectum.

Le canal anal, situé entre le rectum et l’anus, permet de retenir et de réguler le passage des matières fécales à l’extérieur, se trouvant dans le rectum, grâce à deux muscles en forme d’anneau : le sphincter interne et le sphincter externe.

La région anale désigne l’anus et sa zone de pourtour, dont les sacs anaux (ou glandes anales), deux petites poches situées de part et d’autre de l’anus du chat. Chaque glande anale s’abouche latéralement à ce dernier grâce à un petit orifice par lequel sa sécrétion est évacuée dans le milieu extérieur.

De nombreuses troubles peuvent survenir dans la région anale et provoquer une gêne ou une douleur pour le chat. Parmi ces troubles, on rencontre en particulier les affections touchant les glandes anales comme un problème de vidange, une inflammation, une infection pouvant provoquer un abcès, une tumeur…

En savoir plus : sur les glandes anales du chat.

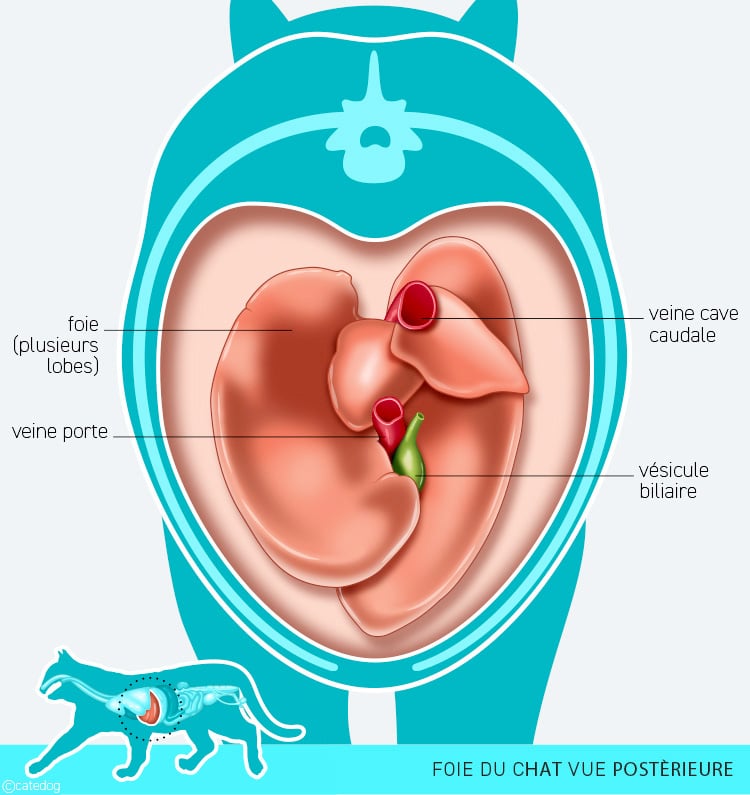

Anatomie du foie du chat

Le foie est très échancré.

Il est divisé en six lobes principaux (voire sept si on considère que le lobe caudé est divisé en deux parties).

Le lobe moyen porte la vésicule biliaire qui stocke et concentre la bile produite par le foie.

Le foie produit la bile

La bile, liquide jaunâtre, est sécrétée en permanence par les cellules hépatiques (du foie) et acheminée vers le duodénum par les voies biliaires.

De nombreux composants de la bile, dont entre autres les acides biliaires, participent à la digestion des graisses qui se déroule dans l’intestin grêle.

La bile transporte également vers l’intestin grêle les déchets liposoluble* provenant du foie.

* Liposoluble : qui est soluble dans les graisses, par opposition à hydrosoluble (qui est soluble dans l’eau).

Le foie détoxifie l’organisme

Le foie représente l’usine de l’organisme

Il a pour rôle de dégrader les molécules toxiques en dérivés non toxiques.

Ceux-ci seront ensuite éliminés par :

• Les reins : les produits hydrosolubles* passent dans l’urine via le sang.

• L’intestin : les produits liposolubles passent dans les selles via la bile.

* Hydrosoluble : qui est soluble dans l’eau, par opposition à liposoluble (qui est soluble dans les graisses).

Exemples de transformations effectuées par le foie :

• L’ammoniaque

Le foie du chat transforme notamment l’ammoniaque, très toxique pour le système nerveux, en urée qui est ensuite éliminée par les reins. L’ammoniaque est issue de la digestion des protéines, elle provient du côlon et est acheminée vers le foie par la veine porte.

• La bilirubine libre

Les globules rouges âgés sont détruits dans la rate où l’hémoglobine est transformée en bilirubine libre. Elle parvient par le sang au foie qui transforme cette molécule très toxique en bilirubine conjuguée non toxique. Cette dernière représente le composant majoritaire de la bile qui lui donnera sa couleur jaune caractéristique. La bile est ensuite éliminée par l’intestin, elle donne leur couleur marron / jaune aux selles.

Le foie stocke et redistribue les nutriments issus de la digestion

Le foie intervient dans le métabolisme* des glucides et des lipides en permettant leur stockage dans ses cellules sous forme de molécules plus complexes :

• Les glucides (glucose, galactose, fructose) sont transformés puis stockés sous forme de glycogène.

• Les lipides sont transformés puis stockés sous forme de triglycérides.

En réponse aux besoins énergétiques de l’organisme, ces molécules sont libérées et transformées dans le sens inverse en glucides simples ou en acides gras (lipides).

Si les réserves de glycogène sont épuisées, les cellules hépatiques ont le pouvoir de synthétiser du glucose, notamment à partir d’acides aminés. Ce processus est nommé néo-glucogénèse.

* Métabolisme : ensemble des réactions physicochimiques se déroulant au sein de l’organisme qui lui permettent de se développer, de se maintenir en vie et de se reproduire tout en répondant aux stimulations de l’environnement.

Le foie synthétise la majorité des protéines sanguines

La majorité des protéines sanguines (facteurs de la coagulation, albumine, toutes les globines telles que l’hémoglobuline et la globuline) sont synthétisées par le foie à partir des protéines issues de la digestion.

Un dysfonctionnement hépatique entraîne donc une chute du taux sanguin de ces protéines avec des répercussions importantes : une chute des facteurs de la coagulation entraîne des hémorragies, un défaut d’albumine entraîne de l’ascite*.

* Ascite : accumulation anormale de liquide dans l’abdomen (ventre). On lui donne aussi l’autre nom d’ épanchement abdominal.

Glossaire

Lobes : le foie du chat possède 6 lobes, voire 7 si l’on considère que le lobe caudé est divisé en deux.

Vésicule biliaire : organe de l’abdomen annexé au tube digestif possédant une fonction de réservoir. Stocke la bile sécrétée par le foie dans l’attente d’être utilisée pour la digestion. La vésicule biliaire est ainsi reliée au foie et au duodénum. La bile se déverse dans le duodénum via le canal cholédoque.

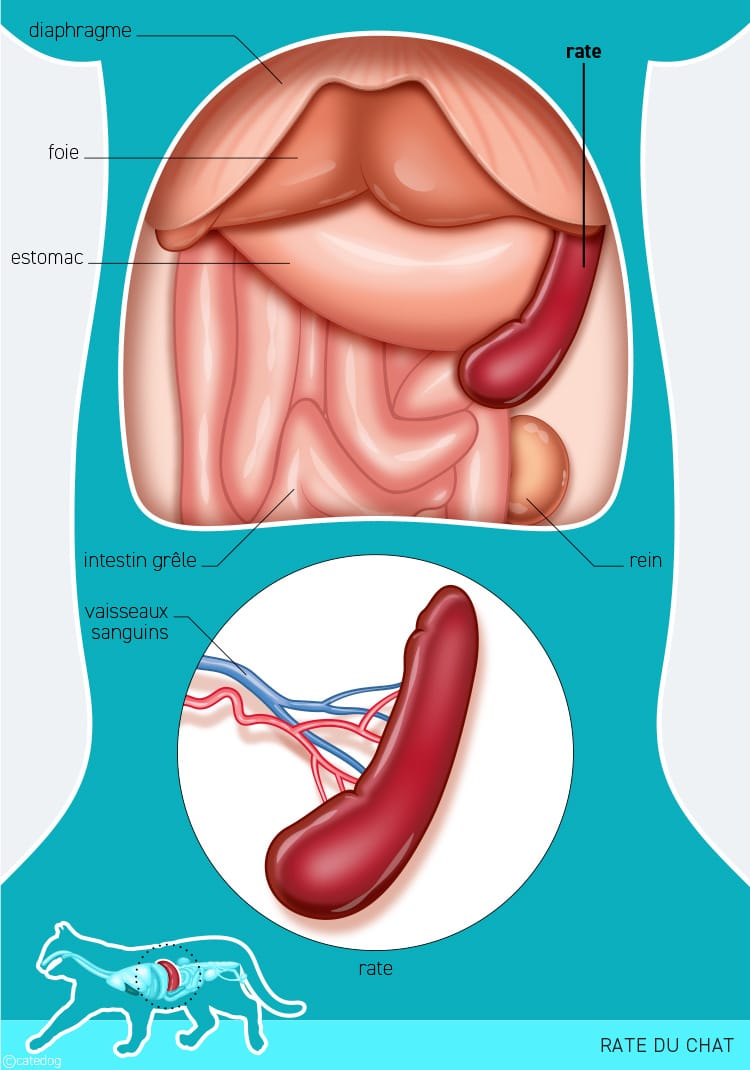

Anatomie de la rate du chat

La rate est un organe spongieux et mou situé sous l’estomac. Elle joue un rôle très important dans le système immunitaire du chien et possède plusieurs fonctions.

Les fonctions d’épuration de la rate

La rate du chat joue un rôle de filtration (moins efficace que chez le chien) des cellules fragilisées et des parasites intra-cellulaires ainsi qu’une fonction hémolytique (remodelage des globules rouges circulants, destruction des globules rouges vieillissants…).

Les fonctions métaboliques de la rate

La rate du chat joue entre autres un rôle dans le métabolisme des lipides, du fer…

Le rôle de stockage de la rate

La rate du chat joue un rôle de réservoir sanguin (chez le chat, la rate renferme dans les conditions normales, 10 à 20 % du volume sanguin total), réserve de cellules sanguines, réserve de fer (ensuite utilisé pour la synthèse de l’hémoglobine).

Le rôle hématopoïétique de la rate

La rate du chat joue un rôle dans l’ensemble des phénomènes assurant la production et le renouvellement des cellules sanguines dans l’organisme. Cette activité disparaît chez le chat adulte, elle n’a lieu d’être que durant le développement foetal. On notera toutefois chez le chat adulte, la persistance assez rare d’un potentiel hématopoïétique de la rate appelé extramédullaire (lié au fait que des cellules souches circulantes viennent se fixer dans la rate).

Le rôle immunitaire de la rate

La rate joue un rôle essentiel lors de la première exposition de l’organisme à une invasion bactérienne ainsi que dans l’élimination des bactéries. En effet, c’est le principal organe de production des immunoglobuline M.

Protégez la santé de votre chat

Pour le protéger dans n’importe quelle situation, nous vous conseillons d’opter pour une assurance santé

N°1 de l’assurance santé animale

Découvrez les autres anatomies du chat

- Anatomie de l’appareil cardio-vasculaire du chat

- Anatomie de l’appareil endocrinien du chat

- Anatomie de l’appareil reproducteur du chat et de la chatte

- Anatomie de l’appareil respiratoire du chat

- Anatomie de l’appareil urinaire du chat et de la chatte

- Anatomie de l’oreille interne du chat

- Anatomie de l’œil du chat

- Anatomie du squelette du chat

- Anatomie du système nerveux du chat

- Anatomies externe et interne du chat et de la chatte

Références

Auteur de l’article

Docteur Laurence Dillière Lesseur, Vétérinaire Comportementaliste

Diplômée de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort.

Titulaire du Diplôme Inter-Ecoles de Vétérinaire Comportementaliste.

Cofondatrice du site Catedog.com.

Sources de l’article

• Hill’s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy. Hill’s Pet Products 1989. Veterinary Medicine Publishing.

• Atlas Vet’Consult Chirurgie. Editions Med’Com 2012.

• Thomas O. Mc Cracken et Robert A. Kainer. Atlas d’Anatomie du Chien, du Chat et des NAC Les Fondamentaux. Editions Med’Com 2010.

Auteur des illustrations

Vincent Lesseur, web designer, graphiste, illustrateur

Cofondateur du site Catedog.com.

Auteur de la photo

@Shutterstock